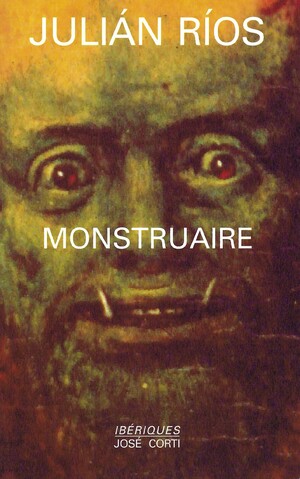

Monstruaire

Traduction de Geneviève Duchêne.

« À présent je ne sais pas si je suis la Momie ou l’homme invisible, articula Mons péniblement à travers ses bandages, et nous avons ri, soulagés de penser qu’avec la bonne humeur il recouvrait aussi la raison. » Ainsi commence Monstruaire et la série d’énigmes qui jalonnent la vie et l’œuvre singulières et intimement liées de Victor Mons, peintre de monstres et plus monstrueux qu’eux encore, d’après sa propre définition, telle que nous la dévoile et parfois même la recrée hypothétiquement son ami et biographe Emil Alia, personnage du cycle de Larva, qui apparaît également en tant que narrateur dans le dernier roman de Julián Ríos Belles Lettres.

Dans ce nouveau récit, le narrateur suit les aventures de Mons (parfois érotiques, quand il tente d’explorer un Mons Veneris, c’est ainsi que s’intitule l’une de ses œuvres d’inspiration autobiographique) sur les pas et faux pas du peintre errant, par Mons et par vaux…, tantôt en accompagnant en témoin, tantôt en confident et même détective, depuis des nuits peuplées de monstres d’un Berlin transfiguré en ville irréelle, jusqu’à ces nuits communicantes de tous les excès d’une ville nocturne aux différents noms : New York, Paris, Madrid, Londres…

Roman mobile et multiple, dans lequel confluent les divers personnages, modèles, collectionneurs, galéristes, artistes qui croisèrent Mons, Monstruaire peut aussi être lu comme une collection d’histoires autonomes : celle de l’architecte qui voulait déconstruire une ville réelle pour en bâtir d’imaginaires, celle de l’émule de Van Gogh qui voulait peindre une tauromachie à Berlin, celle du sculpteur amoureux qui découvrit que Cézanne finit en Anne, celle du professeur nord-américain spécialiste de Joyce en visite à Paris qui ne sait si les messages qu’il reçoit de l’au-delà sont de Joyce ou bien de sa femme morte un an auparavant, également nommée Joyce ; celle de la collectionneuse errante qui ne pouvait vivre que dans des chambres d’hôtels qu’elle devait abandonner dès qu’elle les avait remplies jusqu’au plafond de ses nouvelles acquisitions, celle de l’homme étrange qui demanda à être peint sur le ventre et l’estomac d’une femme voilée qui demeura debout et nue.