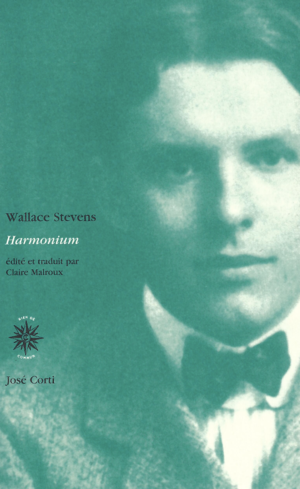

Harmonium

Traduction de Claire Malroux

Rarement un poète se sera mis en scène de façon aussi nue à ce moment de son existence, aura livré avec autant de franchise les humeurs et les pensées de la vieillesse, plus détestée peut-être par lui que par tout autre homme, sans pour autant céder à la sensiblerie.

Près d’un demi-siècle après sa mort, Wallace Stevens (1879-1955) reste moins connu en France que d’autres grands poètes américains qui furent ses contemporains : T. S. Eliot, Ezra Pound ou William Carlos Williams. Si des traductions ont été publiées ici ou là depuis une dizaine d’années sous forme de petites anthologies ou de recueils, on constate que le premier d’entre eux, Harmonium, est demeuré en attente.

Wallace Stevens a 44 ans et il n’est pas à son coup d’essai, ayant commencé à écrire des poèmes dès ses années d’études à l’université de Harvard. La poésie a simplement cheminé chez lui de façon souterraine tandis qu’il poursuivait une absorbante activité au sein d’un grand groupe d’assurances. Harmonium a pris ainsi le temps de mûrir. C’est le recueil non d’un poète qui se cherche, mais d’un poète qui s’est déjà trouvé. Point de départ, il marque l’aboutissement d’une réflexion engagée depuis longtemps sur ce que devrait être la poésie, comme en témoigne le récit de son itinéraire poétique, le poème intitulé « The Comedian As The Letter C ».

Harmonium propose un ensemble de voix, ou plutôt de registres, allant de l’aigu au grave, du ludique au rhétorique, de la forme brève du quatrain à des formes longues se déployant sur plusieurs pages. Le poète expérimente les ressources qu’il a accumulées. Le mot harmonie sous-jacent dans le titre manifeste sa préoccupation essentielle : trouver un ordre au chaos du monde. L’accent est mis non seulement sur l’imagination, mais sur les liens de la poésie avec les autres arts, en particulier la musique. « La poésie », a-t-il dit, « est une façon de rendre acceptable l’expérience, presque entièrement inexplicable, que l’on est en train de vivre. »

Presse et librairies

À la différence de William Carlos Williams, l’un des fils spirituels de Whitman, Stevens ne chante pas l’Amérique. Comme Dickinson - une Dickinson qui serait sortie dans le monde, se serait civilisée -, il cultive l’énigme en même temps que la limpidité. « Immensément occupé de donner à la vie toute saveur qui puisse être sienne », il ne fait pas du sens de ses vers une perle cachée au milieu de ses poèmes mais le dispense magnifiquement dans sa prosodie, ses tonalités, le jeu de ses métaphores.

Patrick Kéchichian, Le Monde des livres, 20 juin 2002