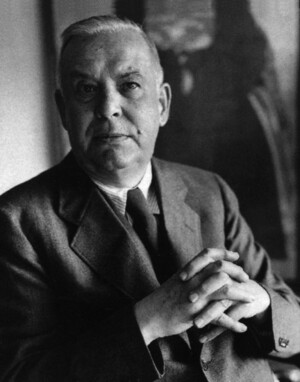

Wallace Stevens

Né à Reading, Pennsylvanie, le 2 octobre 1879 dans une famille de fermiers prospères, de souche hollandaise et presbytériens, Wallace Stevens fait ses études de droit à New York, se marie (il aura une fille), s’établit à Hartford, Connecticut, en 1916, entre à la Hartford Accident and Indemnity Company - où il se spécialise dans l’assurance des bestiaux -, en devient vice-président en 1934. Il meurt le 2 août 1955, dans cette même ville. « Je ne dispose pas d’un mode de penser distinct pour le travail légal et pour l’écriture de poésie. J’accomplis chacun avec l’entier de mon esprit », écrit-il en 1942. Sa « carrière » poétique sera, de fait, tout aussi sobre : il publie son premier recueil, Harmonium, en 1923, à 44 ans. Quelques livres ensuite, mais peu : Ideas of Order (1936) ; The Man with the Blue Guitar (1937) ; avec The Auroras of Autumn, en 1951, il obtient le National Book Award et accède à une certaine notoriété. En 1954, un an avant sa mort, il réunit ses Collected Poems qui sont couronnés par le Pulitzer.

Dans sa vie, le poète Wallace Stevens s’est abrité, sinon dissimulé, derrière l’image rassurante (pour lui et les autres) de la profession d’assureur. Après avoir cherché à s’orienter vers le journalisme au sortir de l’université d’Harvard, en 1900, afin de ne pas sacrifier ses intérêts littéraires, il décide assez rapidement de trouver un moyen plus sûr d’asseoir sa situation matérielle. Tout poète qu’il soit et tourmenté par des questions métaphysiques, il n’est pas prêt à adopter une posture à la Chatterton. Il aime les belles choses, la bonne chère, les fleurs rares, les tableaux, les agréments de l’existence. Après avoir effectué des études de droit, il devient avocat comme son père et entre dans les assurances où une ascension ininterrompue le conduit au poste de vice-président d’un grand groupe, la Hartford Insurance Company.

Voici, d’après une enquête menée par son biographe, Peter Brazeau, comment le voyaient ses collaborateurs : « En aucune manière le cadre d’entreprise type ; c’était un homme brillant… mais qui avait des rapports difficiles avec les gens. » « Il fumait trois cigares par jour, prenait rituellement le thé à trois heures de l’après-midi, aimait la bonne chère, a pesé jusqu’à 135 kg. » « Il était extrêmement méticuleux… le plus travailleur des membres du personnel administratif. » « Toujours vêtu de gris acier, un gris invariablement foncé. » « Une espèce de schizophrène sain d’esprit, dont le cerveau était divisé en deux compartiments bien distincts, en sorte que poésie et droit ne se mélangeaient jamais.»

La réussite matérielle ne saurait masquer en effet une activité poétique commencée dès le plus jeune âge. Les poèmes jalonnent le parcours de Wallace Stevens, de l’école secondaire (il en écrit déjà) à l’université (il en publie de 1898 à 1900, dans le Harvard Advocate et le Harvard Monthly), de l’université à la vie active (il continue d’en écrire et d’en publier de façon de plus en plus intensive à partir d’Harmonium). Ses obligations professionnelles ne l’y font pas renoncer. Au contraire, elles lui fournissent l’occasion de découvrir d’autres paysages, notamment la Floride, et, par le contraste observé d’une nature opulente avec la tristesse et le froid de sa province natale, la Pennsylvanie, de construire sa poésie sur le principe des antithèses : « L’Amérique, pour lui, était toujours au nord / Un ouest du nord ou un nord de l’ouest, mais un nord / Et par là polaire. » (Le Comédien en lettre C).

(…) Le chemin qui a mené Stevens de la poésie post-victorienne du début du XXe siècle à la poésie d’Harmonium semble long : il s’est étalé sur une quinzaine d’années. Toutefois, ce laps de temps peut paraître court si l’on considère que la poésie américaine était alors à son plus bas étiage. Oubliés le ton indépendant d’une Emily Dickinson ou d’un Walt Whitman et leurs innovations radicales. Les poètes des États-Unis étaient retombés dans la fade imitation des aînés qui avaient fait la gloire de l’Angleterre victorienne, les Rossetti, Tennyson ou Swinburne. Ils avaient une tendance marquée aux effets sentimentaux, n’exprimaient face au monde moderne qu’une vague désolation et une postulation plus vague encore à l’idéal, coulées dans des formes conventionnelles. Le grand poète irlandais W. B. Yeats, lors d’un banquet donné en son honneur à Chicago en 1914 en présence de poètes américains, livra son diagnostic. Si la poésie américaine accuse du retard, leur dit-il, « ce n’est pas parce que vous êtes trop éloignés de l’Angleterre, mais parce que vous êtes trop éloignés de Paris », ajoutant de façon peut-être un peu péremptoire : « C’est de Paris que sont venues presque toutes les grandes influences en matière d’art et de littérature, de Chaucer à aujourd’hui. »

Claire Malroux