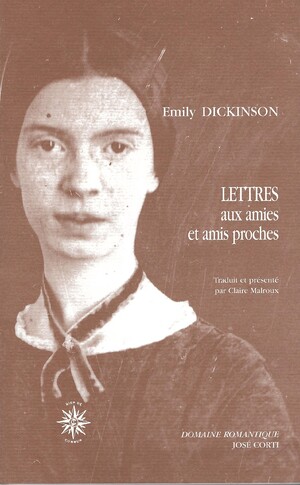

Lettres aux amies et amis proches

Traduction de Claire Malroux.

Claire Malroux a rassemblé en un seul volume les correspondances féminines et masculines d’Emily Dickinson, publiées il y a quelques années.

Ces correspondances ont un point commun : elles ont poussé Emily Dickinson à forger une prose aussi incandescente que sa poésie, à créer une forme littéraire sans équivalent. Un entrelacement de prose haussée au niveau de la poésie, et de poésie, tantôt ramenée presque au niveau de la prose, tantôt culminant en fulgurations ou éblouissantes condensations. On pourrait parler de texte-Centaure, ou plutôt de texte-Pégase, dont le corps de prose-cheval battrait au rythme d’ailes de poésie.

Lettres de haut vol, donc, gardant intacte, au travers d’émotions contradictoires ou de surprenants messages, la force du secret d’où procède toute l’œuvre.

“Une lettre me donne toujours l’impression de l’immortalité parce qu’elle est l’esprit seul sans ami corporel. Tributaire dans la parole de l’attitude et de l’accent, il semble y avoir dans la pensée une force spectrale qui marche seule.”

Emily Dickinson, Lettre à Thomas W. Higginson

Plus qu’aucune autre correspondance, peut-être, celle de Emily Dickinson est une œuvre de création, un terrain littéraire ou dramatique où le poète est à la recherche d’un moi à la fois réel et fictif, plus authentique que le moi perçu par le société. Un dialogue entre soi et soi, devant un tiers privilégié, plus proche que le public inconnu auquel s’adressent en dernier ressort les poèmes.

Emily Dickinson se sent de plain-pied avec les femmes, et sans doute même a-t-elle conscience de la supériorité que lui confère son génie d’artiste. Elle peut partager avec elles à demi-mot certains sentiments, certaines aspirations, s’abandonner aussi, non sans ironie, au bavardage à propos de la vie quotidienne, se défouler de la tension à laquelle la soumet son activité de poète.

Claire Malroux

Presse et librairies

[…] Une des plus belles correspondances qui soit.

Marc Blanchet, Le Matricule des AngesÀ travers ses lettres au mentor à ami et l’amant, la poétesse américaine Emily Dickinson déploie d’habiles jeux de séduction comme autant de témoignages de son rapport trouble au masculin.

Stéphane Bouquet, Libération, 17 juin 1999Florilège : désignant un recueil de pièces choisies, le mot a pour origine la cuillette des fleurs ; art qu’Emily Dickinson pratiqua suprêmement, au propre comme au figuré.

Marc Porée, La Quinzaine Littéraire, juin 1999