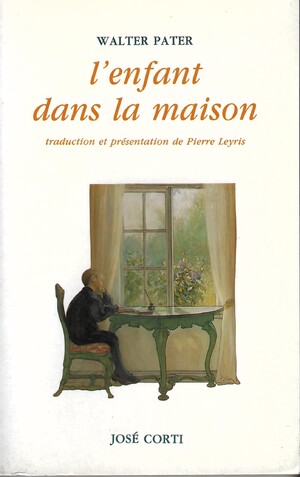

L’Enfant dans la maison

Traduit de l'anglais par Pierre Leyris

L’inspiration littéraire de Pater (1839-1984) s’éveilla au contact de Ruskin, de Swinburne, de Goethe et de Winckelmann. En Italie, en 1866, les chefs-d’œuvre de la Renaissance italienne achevèrent de modeler sa conception de la vie. Son idéal de vie, exposé dans Marius l’épicurien (1885) était un épicurisme non pas orienté vers une application facile et des plaisirs vulgaires, mais qui devait tendre à de nobles et profondes émotions afin que la vie fût elle-même un chef-d’œuvre aussi parfait qu’une œuvre d’art. Les pages exaltant le culte de la Beauté, (telles qu’on pouvait en lire déjà dans ses essais publiés en 1876 sous le titre de La Renaissance), recommandant à l’âme de « brûler d’une intense et pure flamme », ne laissèrent pas d’impressionner la nouvelle génération. Et même, s’élevant de la critique aux « Portraits imaginaires » (1887), son inspiration se fixa, s’attarda complaisamment sur la vision d’une adolescence douloureuse, riche en sensations. Tous ses personnages ont un air de famille reflétant l’âme de l’auteur qu’il dépeint dans L’Enfant dans la maison (1894). Déjà Pater annonce Proust.

Pater exige du lecteur autant qu’il lui donne. Comme Proust – auquel je défie bien qui que ce soit de ne pas songer en lisant L’Enfant dans la maison –, il semble écrire au fur et à mesure qu’il sent, qu’il pense. S’il est inconvenant de parcourir du Proust, il est impossible de parcourir du Pater.

Mario Praz